※ご注文は24時間受付中

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

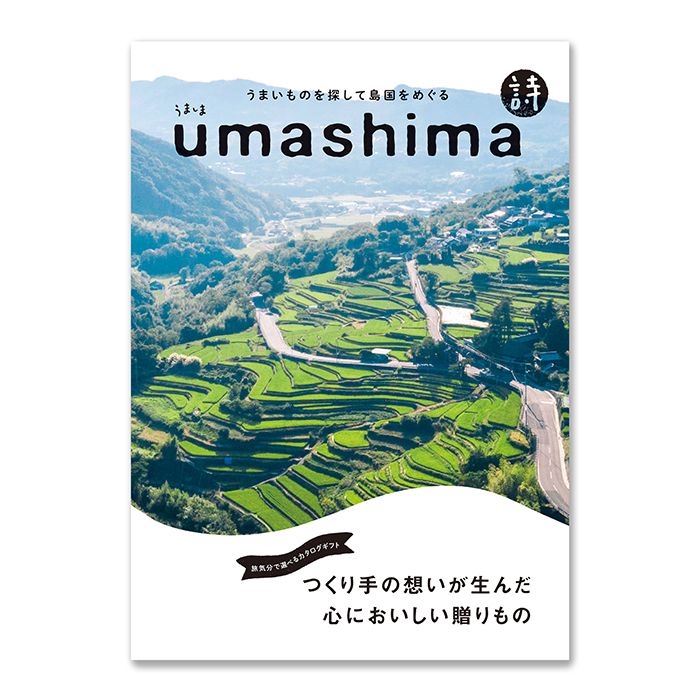

どう贈る?知っておきたいお歳暮の知識&マナーとおすすめギフト

あっという間に今年も終盤に差し掛かり、お歳暮の季節が近づいてきました。

お歳暮は、お世話になった方へ日頃の感謝を込めて贈る冬の贈り物です。

日本の贈答文化の代表とも言えるお歳暮ですが、近年の虚礼廃止の傾向や、そもそも中元・歳暮文化に触れた経験の少ない若い世代が増えていることもあり、昔ほど盛んな文化ではなくなってきているのが実状です。

しかし、お付き合いとしてのフォーマルなお歳暮は減少傾向にある一方で、「帰省暮(実家に帰省できない代わりに贈るお歳暮)」のように、両親や友人など普段から特に親しくしているごく一部の方宛てに、カジュアルギフトに近い感覚で贈りものをするという方が増えています。

「お歳暮」といっしょに「冬ギフト」という言葉を目にするようになったのには、そういったカジュアル色が強まったことも関係しているのかもしれませんね。

これまでお歳暮を贈ったことがない方も、今年はお世話になった方々のことを思い浮かべながら、一年間の感謝を伝える贈り物をしてみませんか。

■お歳暮の由来

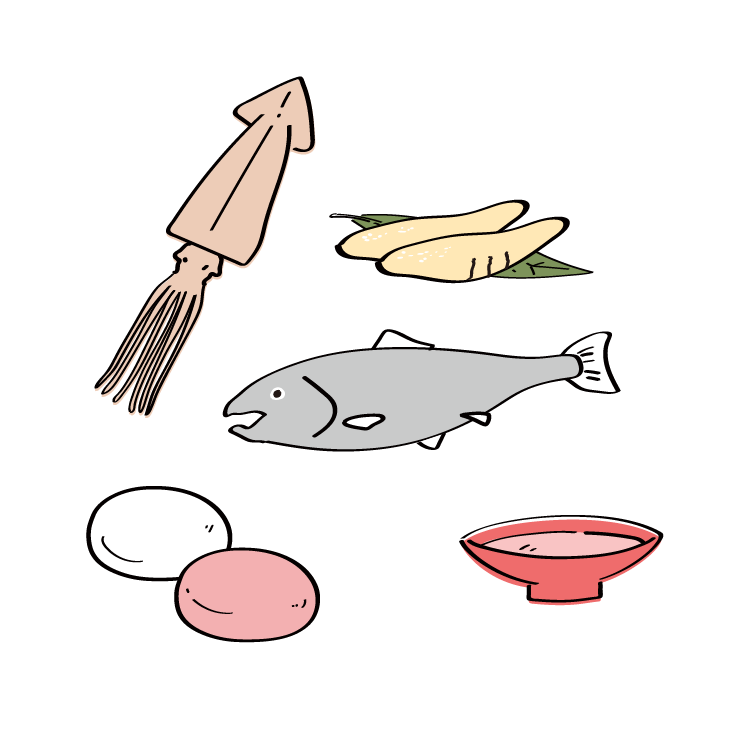

お歳暮の起源は、正月に先祖の霊を迎える「御霊祭り(みたままつり)」で使われるお供え物にあるとされ、「歳暮」という言葉も、もともとは字の通り「年(歳)の暮れ」を意味する言葉として使われていました。

当時は、分家したり嫁いだりして家を離れた人たちが、先祖や年神様のためのお神酒やお供え物(塩鮭、するめ、数の子、お餅など)を本家に持参していました。お供えが済んだのち、それらを身内やご近所の方で分け合うようになり、そうしたやりとりが習慣化して次第に現在の形に変化したと言われています。

■お歳暮とお中元の違い

【贈る時期】

お歳暮とお中元の違いについては、贈る時期が最も明確な違いといえるでしょう。

お中元は夏(7~8月上旬ごろ)に贈るものですが、お歳暮は冬(12月ごろ)贈ります。

この時期に贈り損ねてしまった場合には、それぞれ「暑中見舞い」「残暑見舞い」、「お年賀」「寒中見舞い」として贈りましょう。

【贈る品物】

品物もそれぞれの時期に合わせたものが多く、お中元であれば涼のとれるゼリーや素麺などのほか、スタミナの付く鰻などが多く選ばれます。

対するお歳暮は、家族や親戚が集まる機会の多い時期に贈るものになりますので、おでんやお鍋のセット、肉・魚介類など、団らんの場で大人数が一緒に楽しめるようなものが人気です。また、時節柄お歳暮の方が少し高価なものが多い傾向があります。

その他、ジュースやビールなどの飲料や、常温で保管でき、日持ちのするお菓子などは時期を問わず多くの人に選ばれます。

■お歳暮のマナー

【回数】

基本的にお中元やお歳暮は、一度贈った相手には毎年継続して贈るものとされています。

突然やめてしまうと「何かあったのだろうか」とお相手に心配をかけてしまったり、形式を重んじる方からすると失礼な印象を持たれたりする場合もあり、好ましくありません。

手間もお金もかかることですから、やりとりを始める前に、今後も長い付き合いがあるかどうか、毎年用意できるかどうかなどを考慮したうえで送り先を決めましょう。

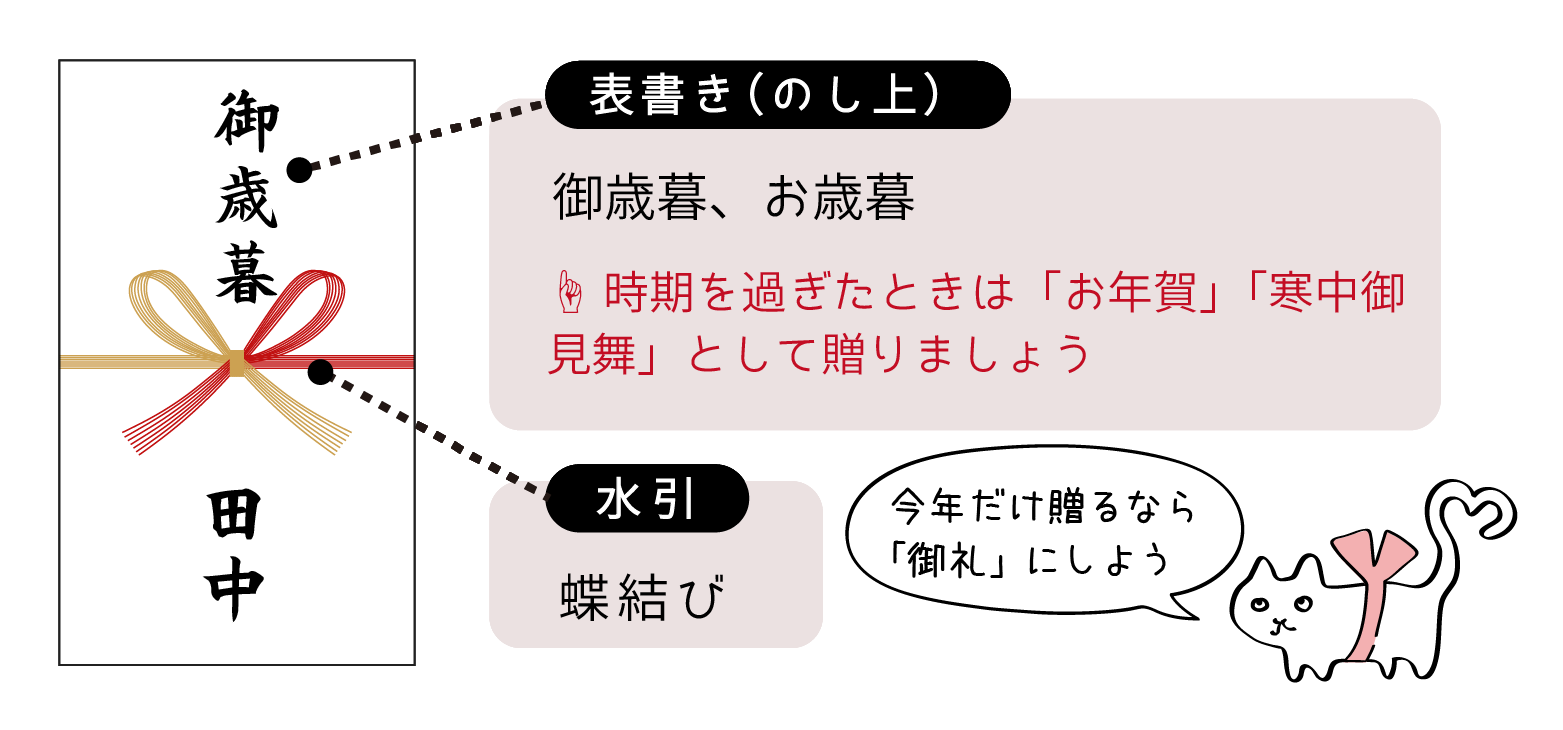

今後も継続して贈る予定はないが、今年1年の感謝の気持ちとして贈り物をしたい場合は、熨斗の表書きを「御礼」として贈りましょう。

また、中元と歳暮はセットとして捉えられることも多いですが、必ずしも両方を贈らなければならないものではありません。

経済的な負担もありますので、年に一度の贈り物にしたい場合は、一年間の感謝を込めて贈るという意味のある「お歳暮」を優先して贈りましょう。

(お中元は半年間の感謝を伝える贈り物なので、お中元のみを贈ってお歳暮を贈らないということは基本的にありません。)

【相場】

一般的な相場は3,000~5,000円ほど。

特にお世話になった方へは5,000~10,000円ほどの贈り物をする方もいらっしゃいます。

ただし、翌年以降に突然品物の価格帯を下げることは失礼とされていますので、無理なく続けていける金額を考えましょう。

【タイミング】

関東と関西で若干時期が異なるため注意が必要です。

大まかに言うと、関東は12月1日~12月20日ごろ、関西では12月10日~20日ごろと言われています。

正確にはさらに地域によって異なり、正月事始めの日である12月13日をひとつの基準として、12月13日~12月20日ごろに届くようにしておけば安心です。

■ビジネスシーンのお歳暮

【商品選びのポイント】

オフィス内で分けていただくことを考慮し、個包装で配りやすいもの、入り数の多いものを選ぶと良いでしょう。

また、賞味期限の長いものや、温度管理が必要でないものを選ぶのもポイントです。

【お歳暮を贈ってはいけない場合がある】

会社同士の場合は取引先に贈ることになりますが、会社によっては、コンプライアンスの関係上、お中元・お歳暮を含む贈答が禁止されている企業もあります。 せっかくの贈り物が相手方の迷惑になってしまわないよう、事前に先方に確認をとってから準備をするようにしましょう。

■お歳暮の熨斗

お歳暮には、何度繰り返しても良いお祝い事に使われる「紅白蝶結び」の熨斗を使います。

のし上(表書き)には「御歳暮(お歳暮)」と記載し、のし下には送り主の名前を記載します。(お礼として贈りたい場合、表書きは「御礼」とします。)

熨斗の位置に関しては明確に決まっていませんが、持参品の場合は、手渡しする際に贈り物の内容が見えやすい「外のし」、配送で届ける場合は汚れや擦れを防ぐ意味で「内のし」を指定することが多いです。

■お歳暮におすすめの商品

●ホシフルーツ 発酵バターと果実のバターサンド

サクッと濃厚。パティシエが試作を重ねて辿り着いた自慢のバターサンド

酸味のあるドライフルーツたちがほどよくマッチする、発酵バターを使用した濃厚なバタークリームを、ちょっぴり塩気のあるサクサクなクッキーでサンドしました。

バタークリームの濃厚さ、ドライフルーツの量や大きさ、クッキーの食感や厚み、塩気など、パティシエのこだわりを詰め込んだ自慢のレシピで作るバターサンドです。

●海宝漬中村家 黄金海撰漬

二つの味が楽しめる見た目にも華やかな海鮮漬

北海道産昆布を使用した“とろみ昆布”をベースとし、国産のいくら・ホタテ・ウニ・あわびをトッピングした「昆布醤油漬」と、三陸産めかぶの醤油漬に、肉厚あわび・いくら・数の子を贅沢にトッピングした「めかぶ醤油漬」の詰合せ。

容器がセパレートタイプになっていますので召しあがる方から解凍できて便利です。

薩摩芋本舗 薩摩芋とチーズの2層のケーキ

薩摩芋のプロが開発した、マスカルポーネと薩摩芋の美味しいコラボ。

九州産薩摩芋を使用したしっとりスイートポテト生地に、コクのあるマスカルポーネとクリームチーズをあわせたクリームを流し込み、紫芋パウダーやココアパウダーで飾りました。芋とチーズ相性抜群のなめらかチーズケーキです。

「薩摩芋本舗」は、鹿児島県薩摩川内市にて、特産品のさつまいもの品種を知り尽くした「芋の専門家」たちが、さつまいもを使ったオリジナルスイーツを開発。薩摩芋ごとに異なる味や食感を見極め、最高の美味しさを日々追究しています。

●ボイルずわい蟹・たらば蟹セット

冬のごちそう。2種類の蟹を味わう贅沢を。

「ずわい蟹」はプリプリの身と甘い蟹みそを、「たらば蟹」は食べ応え十分な太い脚を存分に味わってください。

茹でてから凍結していますので、解凍してそのままお召しあがりいただけます。

蟹好きにはたまらない逸品です。

●八天堂 くりーむパン&とろけるくりーむ大福和のセット

「スプーンで食べる」とろけるくりーむ大福とくりーむパンの和のセット

大福は、手で持って食べることができないほどのとろける求肥で、八天堂のクリームを包みました。福岡県産八女茶を使用した「抹茶」と北海道産の小豆を使用した「小倉」のくりーむパンとの詰め合わせです。

●北の海鮮塩鍋セット

北海道産の魚介にこだわりました。

根室の秋鮭・真鱈、厚岸の牡蠣・北海しまえび、噴火湾の帆立と、北海道の海の幸を詰合せた鍋セット。

お好みの野菜を入れてお楽しみください。〆は魚介の旨みがしみ出たダシで炊く雑炊がおすすめです。

お問い合わせ

下記お問い合わせフォームもしくはお電話にてご連絡ください。

TEL:0820-25-3650 9:30~18:00(土・日・祝日を除く)

オクル・オ・クールの人気ランキング

RANKING